目次

[開く]

「やることが多すぎて、何から手をつければいいか分からない」

「常に何かに追われている気がして、頭の中がごちゃごちゃ…」

多くのビジネスパーソンが抱える、こうした悩みを解決する強力なメソッドとして注目されているのが「GTD(Getting Things Done)」です。

GTDは、単なるタスク管理術ではありません。

米国の生産性コンサルタントであるデビッド・アレン(David Allen)氏が、長年のコンサルティング経験を通じて体系化したメソッドこそがGTD。

頭の中にある「気になること」をすべて外に出し、整理することで、脳のメモリを解放し、ストレスフリーな状態で本来やるべきことに集中するためのフレームワークなんです。

今回は、GTDの基本的な考え方から、実践を助けるテクニック、多くの人がつまずきがちなポイントとその対策、そしておすすめのツールまで、GTDをあなたのものにするための全てを分かりやすく解説していきます。

そもそもGTD(Getting Things Done)のメリットとは?

GTDを日々の仕事や生活に取り入れることで、具体的にどのような変化がもたらされるのでしょうか。

その最大のメリットは、なんといっても「頭の中を空っぽにできる」ことによる、精神的なストレスの劇的な軽減にあります。

「あれもやらなきゃ」「これを忘れてはいけない」といった無数の雑念を、信頼できるシステムにすべて預けることで、私たちは心の平穏を取り戻すことができるわけです。

頭がスッキリすれば、自ずと目の前のタスクへの集中力も高まりますよね。

複数のタスクに気を取られることなく、一つひとつの作業に没頭できるため、仕事の質もスピードも向上するでしょう。

また、思いついたことを漏らさず捉える仕組みがあるため、タスクの抜け漏れや忘却を根本的に防げるのも大きな利点なんです。

GTDの5つの基本ステップ

では具体的にどのように行うのでしょうか。

GTDは、5つのシンプルなステップを繰り返し実践することで成り立っています。

そして一つひとつのステップは決して難しいものではありません。

順番に解説しましょう。

1. 収集 (Collect/Capture)

GTDで最初に取り組むべきこと。

それは、頭の中にある「気になること」を、一つ残らず「収集」すること(書き出すこと)から始まります。

これは、いわば脳の「大掃除」の第一歩と言えるかもしれませんね。

仕事のタスクやプライベートの用事、ふとしたアイデアまで、その大小や重要度でフィルタリングすることなく、まずはノートやメモアプリにとにかく全てを書き出してみましょう。

例えば、「〇〇部長に提出する報告書を作成する」といった明確なタスク。

「そういえば、あの新サービスの料金体系ってどうなってるんだっけ?」という純粋な疑問。

「デスクの上が散らかっていて集中できない」といった環境への不満から、さらには「いつか〇〇の資格を取りたいな」という長期的な目標まで、とにかく頭に浮かんだすべてを区別なく書き出すのです。

2. 処理 (Process/Clarify)

さて、頭の中の気になることがすべてインボックス(ノートやメモアプリなど)に集まったら、次は一つひとつを見極めていく「処理」のステップに進みましょう。

処理では、「さらに追加の整理が必要なタスク」と「その場ですぐに片付けるタスク」に分けていきます。

例えば「〇〇部長に提出する報告書を作成する」という項目があったとします。

この項目はすぐに片付くか、と考えると・・答えはNOですよね。

報告書を提出するには、「まず、昨年の報告書を探して参考にする」などが必要になります。

となると、次の「整理」のステップへと進む項目になるわけです。

一方で、「デスクの上が散らかっていて気になる」という項目ならどうでしょうか。

これも行動が必要ですが、「不要な書類をシュレッダーにかける」という行動はすぐに完了できそうです。

そう判断したら、後回しにせず、その場で片付けてしまいましょう。

ちなみに、すぐにできるかどうかの基準として「2分程度でできるか?」を目安にするのが基本的な方法となります。

2分以上かかるタスクは次の整理に進み、2分以内でできるなら後回しにせずにすぐに処理する。

これを徹底しましょう。

3. 整理 (Organize)

2分では終わらないタスクは、次の「整理」のステップで正しく分類しましょう。

タンスの引き出しに服を仕分けるようにタスクを分類することで、漠然としていた「やること」が、具体的な行動計画へと姿を変えていくのを実感できるはずです。

先ほどから例に挙げている「〇〇部長に提出する報告書を作成する」というタスク。

これは複数のステップが必要な、いわゆる「プロジェクト」に分類できるため、【プロジェクトリスト】に書き込み、目標としてしっかり認識します。

さて、このプロジェクトを進める「最初の一歩」は何でしょうか。

「昨年度の報告書データをサーバーから探す」ことなら、それは【次の行動リスト(@PCの前)】へ。

こうすればPCの前に座った時に、迷わず作業に取り掛かれますよね。

また、「6月20日 17時」という提出期限は、忘れてはならない日時なので【カレンダー】へ。

作業の途中で経理部の佐藤さんにデータ提供を依頼したら、「佐藤さんからのデータ待ち」として【連絡待ちリスト】で管理します。

これで、催促のプレッシャーを頭から追い出せるのです。

このように、タスク一つひとつの性質を見極めて適切な場所に整理したり、タグをつけることで、私たちは「今、何をすべきか」を迷うことなく、スムーズに行動に移れるんです。

4. レビュー (Review/Reflect)

GTDで絶対に欠かせないのが、定期的な「レビュー」、つまり「見直し」の習慣です。

特に週末などに行う「週次レビュー」は、次の一週間を安心して過ごすための大切な時間と言えるでしょう。

例えば、週次レビューで【プロジェクトリスト】にある「〇〇部長向け四半期報告書の作成」の進捗が芳しくないことに気づいたとします。

そこで【連絡待ちリスト】を確認すると、「経理部・佐藤さんからのデータ待ち」が数日間そのままになっているのを発見。

「これでは進まないわけだ」と、物事が滞っている原因がはっきりしますね。

そこであなたは、「月曜の朝一で佐藤さんにリマインドする」という新たなタスクを【次の行動リスト】に追加します。

さらに、データが届いたらすぐ取り掛かれるよう、「売上データをグラフ化する」という次のステップもリストアップしておく。

カレンダーで提出期限を再確認し、来週の計画の解像度をぐっと上げるのです。

このように、滞っている点を見つけて対策を立て、目標を再確認することでコントロール感を取り戻します。

レビューは、次の一週間をより良くするための作戦会議ってことですね。

5. 実行 (Engage/Do)

さあ、ここまでのステップを経て、あなたの手元には信頼できる行動リストができあがっているはずです。

いよいよGTDの最終ステップ、最も気持ちの良い「実行」の段階に進みましょう。

もはや「次は何をすべきか」と気合や根性で決める必要はありません。

行動を選ぶ際には、次の4つの判断基準を使って、今の自分にとって最適なタスクは何かを冷静に見極めていきます。

- コンテキスト:今いる場所や、使える道具は何か?

- 時間:次の予定まで、どれくらい自由な時間があるか?

- エネルギー:今の自分の気力や体力は十分か?

- 優先度:数あるタスクの中で、最も重要なものは何か?

この4つのフィルターを通してリストを眺めることで、今この瞬間に取り組むべきことが自然と浮かび上がってくるのです。

例えば、移動中の電車の中で15分ほどの時間があり、少し疲れている時。

使えるのはスマートフォンだけです。

そんな時はリストの中から、「歯医者の予約変更の電話をする(@電話)」といったタスクが候補に挙がるでしょう。

一方で、オフィスにいて集中力も高い午前中であれば、最も重要な「報告書の構成案を作成する」というタスクを選ぶ。

このように、状況に応じて最適な行動を、自信を持って選べるようになるのがGTDのゴールなのです。

GTDで挫折する12個の原因と対策

GTDは正しく実践すれば絶大な効果を発揮しますが、残念ながら途中で挫折してしまう人が少なくないのも事実。

ここでは、多くの人がつまずきがちなポイントを挙げ、その具体的な対策を一緒に考えていきましょう。

1. 気になることを全て書き出せず収集漏れが起きる

GTDを始めたばかりの頃にありがちなのが、「こんな些細なことまで書かなくていいだろう」と、無意識のうちに集めるべき情報をフィルタリングしてしまうケースです。

GTDの目的は、脳の負荷をゼロにすること。

少しでも気にかかることがある限り、脳はそのことを忘れまいとエネルギーを消費し続けます。

これを防ぐためには、とにかく「判断しない」ことを徹底し、脳裏をよぎったことは機械的にすべて書き出す癖をつけることが大切。

いつでもどこでも書き留められるよう、スマートフォンアプリや小さなメモ帳を常に携帯しましょう。

2. 収集ツール(インボックス)が多すぎて、情報が分散する

メモアプリ、チャットツール、メールの受信箱、手帳のあちこちのページ…。

タスクの入り口である「インボックス」が複数に散らばっていると、どこに何を書いたか分からなくなり、結局は管理が破綻してしまいます。

これでは、安心して脳を空にすることはできません。

対策はシンプルで、「インボックスの数をできるだけ少なく絞り込む」ことです。

例えば、「デジタルでの収集は特定のアプリ一つに、紙での収集はこの手帳のこのページに」というように、明確なルールを設け、必ずその場所に集約する習慣をつけましょう。

3. インボックスに溜まったものを処理するのが面倒で、後回しにしてしまう

収集は順調でも、インボックスに溜まった項目を「処理」するのが億劫になってしまう…。

これもまた、よくあるつまずきです。

インボックスに未処理の項目が溜まっていくのを見ると、それだけで圧倒され、やる気を失ってしまいます。

これを防ぐには、毎日決まった時間にインボックスを空にする習慣を身につけるしかありません。

1日の始まりや終わりに、コーヒーを飲みながら処理するなど、自分なりの儀式(ルーティン)として組み込むのがおすすめ。

一つひとつの処理は数秒で終わるはず。

溜めずに流す、そのリズムを作ることが肝心なのです。

4. プロジェクトの分解がうまくできない

「新商品の企画書を完成させる」といった大きなタスクをそのままリストに入れても、具体的に何から手をつければ良いか分からず、結局先延ばしにしてしまいがち。

これは、タスクが「次にとるべき具体的な行動」になっていないことが原因です。

対策は、大きなプロジェクトを「具体的な動詞で表現できる、物理的な行動」のレベルまで、ひたすら細かく分解する練習をすること。

「企画書を完成させる」なら、「まず、昨年の企画書を検索して参考にする」「次に、構成案を3パターン書き出す」「そして、書き出した構成案について上司に相談するアポイントを取る」といった具合ですね。

5. 週次レビューが面倒で続かない

GTDの有効性を左右する最も重要な習慣が「週次レビュー」ですが、その重要性とは裏腹に、時間がかかるため最も継続が難しいステップでもあります。

しかし、ここをサボるとシステムへの信頼が揺らぎ、GTDは機能不全に陥ります。

対策として、まずは毎週のスケジュールの中に「週次レビュー」の時間を、他の重要なアポイントメントと同じようにブロックしてしまいましょう。

金曜の午後や月曜の朝など、自分にとって最適な時間を聖域として確保します。

レビューでやることをチェックリスト化し、毎回同じ手順で進めるようにすれば、心理的な負担も軽くなるはず。

6. レビューをしても、スケジュールが現状と合わなくなる

せっかく週次レビューで計画を立てたのに、急な割り込み仕事や予定変更ですぐに台無しになってしまう…。

そんな経験から、レビュー自体が無意味に感じられてしまうかもしれません。

しかし、ここでGTDの捉え方を少し変えてみましょう。

GTDは、ガチガチの計画を立ててその通りに遂行するためのものではなく、予期せぬ変化にこそ柔軟に対応するためのシステムなのです。

計画がズレるのは当たり前。

レビューの真の目的は、そのズレを早期に発見し、冷静に軌道修正することにあります。

頻繁に状況が変わるなら、日々の見直しの頻度を上げるなど、柔軟に対応しましょう。

7. リストにタスクが多すぎて、どれから手をつければいいか選べない

GTDを実践していくと、「次の行動リスト」に何十個ものタスクが並び、それを見ただけで「うっ…」と固まってしまうことがあります。

これは選択肢が多すぎることによる「決定疲れ」とも呼べる現象。

対策としては、リストをより意味のある単位で細分化することです。

例えば、「@PC」というコンテキストだけでなく、「@集中モード」「@スキマ時間」のようなエネルギーレベルや所要時間でタグ付けするのも有効でしょう。

また、その日にやるべきタスクを別に3〜5個程度選び出し、「今日やることリスト」を作るのも、日々の迷いをなくすための良い方法です。

8. 緊急性の高いタスクばかりに追われ、重要だが緊急でないタスクが後回しになる

日々の業務では、どうしても電話対応や急な依頼といった「緊急性の高い」タスクが優先されがちです。

その結果、スキルアップのための勉強や、中長期的なプロジェクトといった、「重要だが緊急でない」活動が、いつまでも後回しになってしまうのは多くのビジネスパーソンが抱える悩みでしょう。

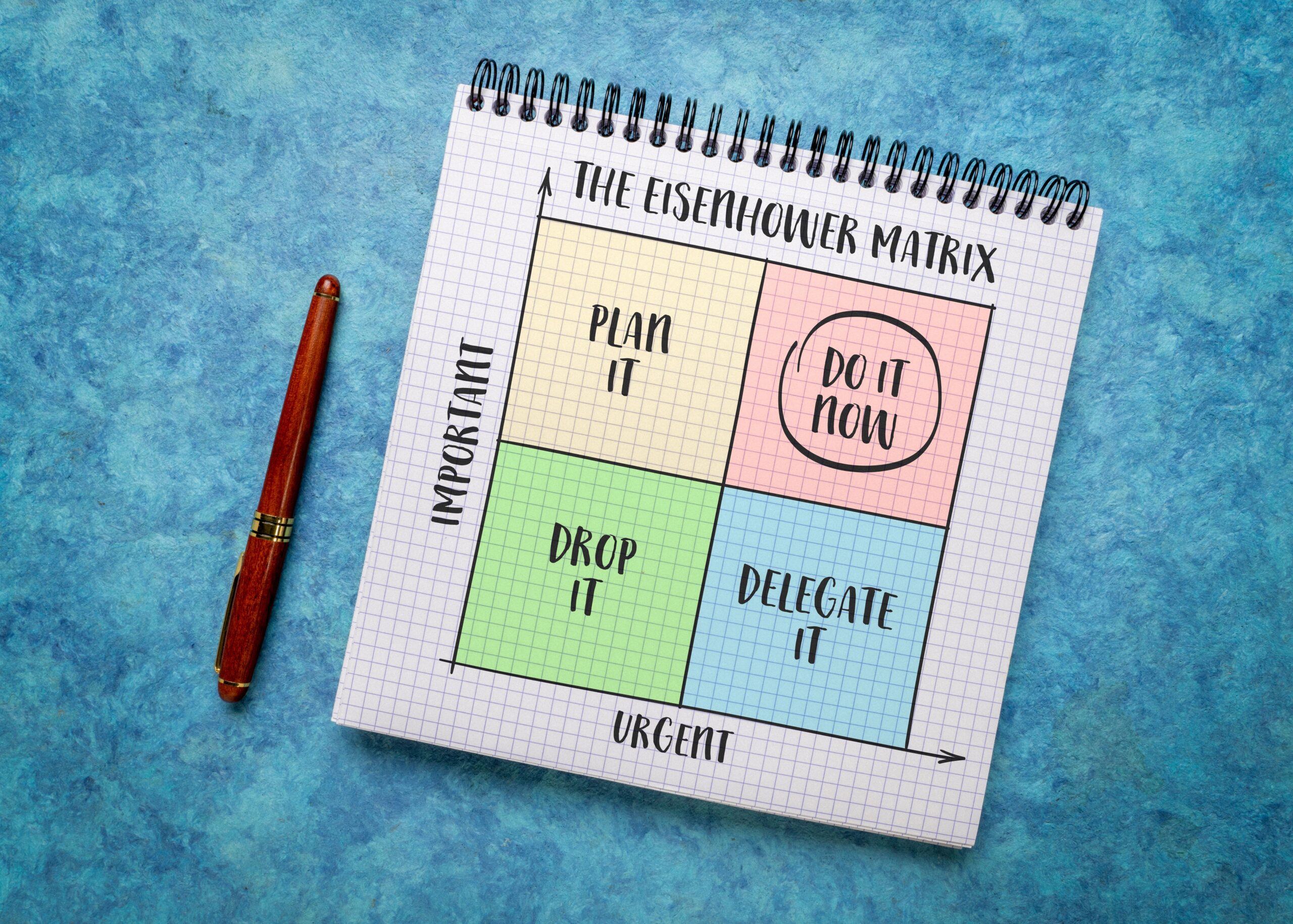

GTDとアイゼンハワー・マトリックスを組み合わせ、週次レビューの際に、この「重要だが緊急でない」タスクに取り組む時間を意識的にスケジュールに組み込むことが解決策となります。

自分自身とのアポイントメントとして、その時間を確保するのです。

9. 完璧主義に陥り、簡単なタスクから始められない

「もっと良い方法があるはずだ」「資料が全部揃ってから、完璧な状態で始めよう」

そんな完璧主義が、行動への第一歩を重くしてしまうことがあります。

特に大きなタスクや新しい挑戦に対して、つい完璧を求めてしまいがちになってしまいますよね。

しかし、それではいつまで経っても物事は前に進みません。

「完了は完璧に勝る(Done is better than perfect.)」という言葉もあります。

まずは60点の出来でもいいので、とにかく着手してみる。

その小さな一歩が、次の行動へと繋がっていきます。

「まずは5分だけやってみる」と決めてタイマーをセットするのも、重い腰を上げるための有効なテクニックなんです。

10. GTDのルールを厳格に守ろうとしすぎる

GTDは非常に体系化されたメソッドですが、そのルールをあまりに厳格に、原理主義的に守ろうとすると、かえって窮屈になり、続けるのが苦痛になってしまいます。

提唱者デイビッド・アレン氏の書籍に書かれていることを一字一句守らなければならない、というわけではありません。

GTDはあくまで、あなたがストレスなく、創造的に活動するための道具(フレームワーク)です。

基本の5ステップの精神を理解した上で、細かいやり方は自分流にどんどんカスタマイズして構いません。

自分にとって心地よく、継続できる形を見つけることこそが、成功への一番の近道なのです。

11. ツール選びにこだわりすぎて、本来の目的を見失う

次々と登場する新しいタスク管理アプリ、機能的で美しいシステム手帳…。

魅力的なツールを探し続けることに夢中になり、肝心の「頭をスッキリさせて行動する」という本来の目的を見失ってしまうのは、「GTDあるある」の一つです。

ツール選びは楽しいものですが、それは手段であって目的ではありません。

最初は、今あなたが使っているメモ帳や、ごくシンプルなアプリからで十分です。

まずはGTDのワークフローを回し、その習慣を定着させることを最優先しましょう。

システムが自分の中に根付いてから、本当に必要な機能を見極め、ツールを見直すのが賢明です。

12. すぐに効果が出ないと諦めてしまう

GTDを始めてみたものの、数週間経っても劇的な変化が感じられず、「なんだ、大したことないな」「自分には合わないのかもしれない」と諦めてしまうケースも少なくありません。

GTDは、魔法の杖ではありません。

長年かけて染み付いた仕事のやり方や思考の癖を変えていく、いわば「筋力トレーニング」のようなものです。

効果を実感するには、少なくとも1ヶ月から3ヶ月はかかると考え、気長に取り組む姿勢が大切です。

まずは他のことは忘れても、「週次レビューだけは続ける」というように目標のハードルを下げ、焦らずに習慣化を目指しましょう。

GTDに最適なアプリケーション

GTDを実践していく上で、収集した情報やタスクをすべて預けられる「信頼できるツール」の存在は欠かせません。

まさに、思考の外部ブレインとなる大切な相棒と言えるでしょう。

ここでは、数あるデジタルツールの中から、GTDの実践者たちに特に人気の高いアプリケーションをいくつかご紹介します。

それぞれに特徴がありますので、ご自身の仕事のスタイルや好みに合ったものを見つけるヒントにしてみてください。

1. OmniFocus

GTDの思想を最も忠実に、そしてパワフルに実装したアプリケーションと言えば、まずこの「OmniFocus」が挙げられるでしょう。

Apple製品(Mac, iPhone, iPad)専用のツールですが、GTDで提唱される「プロジェクト」「コンテキスト」「レビュー」といった機能が完全に組み込まれており、GTDを本格的に実践したいと考える方にとっては、まさに決定版とも言える存在です。

少し上級者向けではありますが、使いこなせれば、これ以上ないほど頼りになるパートナーとなってくれるはずです。

ちなみに、OmniFocusについては以下の記事で解説しています。気になる方はぜひ読んでみてください。

2. Things

「高機能なツールも良いけれど、毎日使うものだからこそ、見た目の美しさや操作の心地よさも大切にしたい」。

そんなふうに考えるAppleユーザーの方には、この「Things」がぴったりかもしれません。

洗練された美しいデザインと、直感的でスムーズな操作性が世界中のユーザーを魅了しています。

GTDの基本を押さえつつも、よりシンプルに、そして楽しみながら日々のタスクを管理していきたい。

そんなあなたに寄り添ってくれるアプリケーションです。

3. TickTick

「タスク管理だけでなく、時間管理や習慣化も一つのアプリで完結させたい」。

そんな欲張りな願いを叶えてくれるのが「TickTick」です。

基本的なタスク管理機能に加えて、カレンダービューやポモドーロタイマー、習慣トラッカーといった機能が標準で搭載されています。

GTDをベースとしながら、他の生産性向上テクニックも積極的に取り入れていきたいと考えている方にとって、まさにオールインワンの強力なツールボックスとなってくれるでしょう。

4. Todoist

Windows、Mac、スマートフォンなど、仕事とプライベートで様々なデバイスを使い分けている方にとって、この「Todoist」のマルチプラットフォーム対応は大きな魅力ではないでしょうか。

どんな環境でも同じように使える安心感があります。

一見すると非常にシンプルですが、タグやフィルターといった機能が強力で、GTDの「コンテキスト」なども柔軟に設定できます。

「今日の予定を教えて」といった自然な言葉でタスクを追加できる手軽さも人気の理由の一つです。

5. Notion

「オールインワンワークスペース」として知られる「Notion」は、その圧倒的な自由度の高さが特徴です。

決まった形がないため、データベース機能などを駆使して、あなただけの理想のGTDシステムをゼロから構築することができます。

まるでレゴブロックを組み立てるように、自分好みの管理画面を作り上げていく作業は、それ自体が楽しい時間になるかもしれません。

テンプレートも豊富に用意されているので、まずはそれらを参考に始めてみるのも良いでしょう。

アナログでもGTDは実践可能!

デジタルツールが全盛の時代ですが、「やはり手で書く方がしっくりくる」「PCやスマホを開かなくても、すぐに確認したい」という方も少なくないはずです。

ご安心ください。

GTDは、紙とペンさえあれば、もちろん実践可能です。

アナログならではの魅力もたくさんありますので、いくつか代表的な方法をご紹介します。

A5サイズ程度のシステム手帳やノート

アナログでGTDを始めるなら、まず思い浮かぶのがシステム手帳やノートを活用する方法ではないでしょうか。

インデックスを使ったり、ページを色分けしたりして、「インボックス」「プロジェクトリスト」「次の行動リスト」といったGTDの各要素のための場所を作っていきます。

リフィルを入れ替えたり、自分なりのフォーマットを考えたりと、カスタマイズしていく楽しみがあります。

時間をかけて、自分だけの一冊を育てていく感覚は、アナログならではの醍醐味かもしれません。

情報カード(B6サイズなど)

GTDの提唱者であるデイビッド・アレン氏が当初使っていた方法に近いのが、この情報カードを活用するやり方。

一つのタスクを一枚のカードに書き出し、物理的に分類・管理していきます。

完了したタスクのカードを破り捨てたり、別のボックスに移したりする際の「片付けた」という達成感は、デジタルツールではなかなか味わえません。

タスクを「モノ」として具体的に認識できるため、頭の中が整理されやすいという利点もあります。

バレットジャーナル(Bullet Journal)

好きなノート一冊あれば、すぐにでも始められる手帳術として人気の「バレットジャーナル」も、GTDと非常に相性の良い手法。

箇条書きとシンプルな記号(Key)を使って、タスク、予定、メモなどを素早く記録し、一元管理していきます。

決まったフォーマットがないため、GTDの各リストを自分なりのルールで柔軟に組み込むことが可能。

日々の記録を楽しみながら、創造性を発揮して自分だけのGTDシステムを構築したい方に、特におすすめの方法ですね。

GTDとの連携がオススメの生産性向上テク

GTDは単体でも十分に強力なフレームワークですが、他の著名な生産性向上テクニックと組み合わせることで、その効果をさらに引き出すことが可能です。

ここでは、特におすすめの組み合わせをいくつかご紹介します。

1. アイゼンハワー・マトリックスによる優先順位付け

GTDでタスクを整理したものの、「実行」の段階で「結局、どれから手をつければいいのだろう」と迷ってしまうことはありませんか。

そんな時に役立つのが、「重要度」と「緊急度」の2軸でタスクを仕分ける「アイゼンハワー・マトリックス」です。

具体的には、タスクを4つの領域に分類します。

例えば、「クライアントへの緊急報告」は【重要かつ緊急】、「来期の事業計画の策定」は【重要だが緊急でない】、「一部の定例会議への出席」は【重要でないが緊急】、「業界ニュースのチェック」は【重要でも緊急でもない】、といった具合です。

この仕分けをGTDの週次レビューに組み込むことで、その効果は絶大になります。

私たちはつい【重要かつ緊急】なタスクに追われがちですが、本当に将来の自分を助けるのは【重要だが緊急でない】活動です。

レビューの時間にこのマトリックスを使い、意識的にそのための時間を確保する。

これにより、日々の行動選択がより戦略的になるでしょう。

2. ポモドーロ・テクニックによる集中作業

やるべきタスクは決まっているのに、なぜか集中力が続かない…。

そんな悩みを解決してくれるのが、イタリア生まれの時間管理術「ポモドーロ・テクニック」です。

「25分間の集中作業と5分間の短い休憩」を1セットとして繰り返すこの方法は、人間の集中力のリズムに合っているとされています。

GTDとの連携は、特に「実行」のステップで輝きを放ちます。例えば、GTDのリストにある「〇〇に関するレポートを8ページ書く」というタスクは、見ただけで気が重くなるかもしれません。

しかし、「まずは1ポモドーロ(25分)だけ、レポートの目次を考える」と決めてタイマーをスタートさせる。

すると、不思議と作業に没入でき、気づけば次のポモドーロ、その次…と進んでいるものです。

GTDで「何をするか」という迷いをなくし、ポモドーロ・テクニックで「どう集中するか」という問題を解決する。

この理想的な組み合わせが、あなたの背中を優しく後押ししてくれます。

3. タイムブロッキング

GTDは「何をすべきか」を明確にしますが、「いつすべきか」については個人の裁量に任されています。

しかし、より計画的に物事を進めたい場合には、カレンダーに行動を予約してしまう「タイムブロッキング」が非常に有効です。

GTDの週次レビューで、「来週は新規事業のためのリサーチに時間を割きたい」と考えたとします。

そこで、カレンダーの「火曜の10時~12時」という2時間を「新規事業リサーチ」というブロックで予約してしまうのです。

こうすることで、その時間は他の会議や割り込みから守られた「聖域」となります。

特に、アイゼンハワー・マトリックスでいうところの「重要だが緊急でない」タスクは、意識的に時間を確保しないと、いつまでも後回しになりがちです。

GTDのリストにある抽象的な目標が、タイムブロッキングによってカレンダー上の具体的な予定へと昇華されるのです。

4. 2分ルール

GTDの「処理」のステップで登場する「2分ルール」ですが、これは独立したテクニックとしても意識することで、日々の生産性を劇的に向上させます。

「2分以内で完了するタスクは、後回しにせず、その場ですぐに実行する」という極めてシンプルなルールです。

例えば、受信したメールの中に「会議室の予約、お願いします」という依頼があったとします。

これをGTDのリストに入れるのも一つの手ですが、予約システムを開いて作業するのに1分しかかからないなら、その場でやってしまう。

コピー用紙が切れているのに気づいたら、後でやろうとリストに入れるのではなく、すぐに倉庫に取りに行く。

この小さな「即実行」の積み重ねが、GTDのインボックスを常に清潔に保ち、未処理のタスクが溜まっていくストレスから私たちを解放してくれます。

小さな成功体験が、仕事へのモチベーション維持にも繋がる、非常に強力な習慣と言えるでしょう。

5. マインドマップ

GTDの「収集」や「プロジェクトの分解」の段階で、頭の中がまだ漠然としている場合に「マインドマップ」が思考の整理を助けてくれます。

中心テーマからアイデアを放射状に広げていくことで、思考を視覚的に整理し、全体像をクリアにする手法です。

例えば、「社内勉強会を開催する」というプロジェクトを任されたとしましょう。

まず、中央に「社内勉強会」と書き、そこから「テーマ」「講師」「集客」「会場」といった枝を伸ばします。

さらに「テーマ」の枝から「AI活用」「新人向けExcel講座」といったアイデアを、「集客」の枝から「社内SNSで告知」「ポスター作成」といった具体的な行動を、連想ゲームのように広げていくのです。

このマップが完成する頃には、GTDの【プロジェクトリスト】や【次の行動リスト】に入れるべき項目が、一目瞭然になっているはずです。

漠然としたアイデアを具体的なタスクへと分解する、強力な武器となってくれるでしょう。

GTDで生産性を爆上げしよう!

GTDは、単に山積みのタスクを手際よく片付けるためのテクニックではありません。

それは、頭の中の雑念や懸念事項をすべて信頼できる外部システムに預け、クリアになった思考で「今、本当にやるべきこと」に創造的に取り組むための、いわば「心のOS」を再構築するようなメソッドと言えるかもしれません。

今回ご紹介した5つのステップや、多くの人がつまずきがちなポイントと対策を参考に、まずは「気になることをすべて書き出す」という、最初の一歩から始めてみませんか。

完璧を目指す必要はありません。大切なのは、自分に合ったやり方を見つけ、少しずつでも継続していくこと。

その先にはきっと、仕事の生産性が上がり、心に余裕が生まれる、ストレスフリーで創造的な毎日が待っているはずです。